Литература

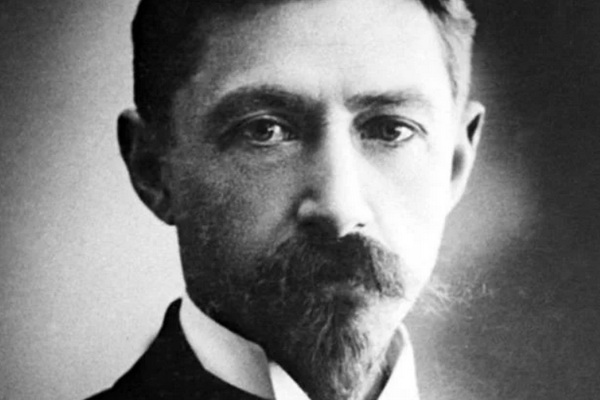

Иван Бунин в годы войны (к 150-летию Нобелевского лауреата, родившегося в Воронеже)

- Текст: Николай Тимофеев

- Фото: Из открытых источников

Предлагаемая тема представляет интерес по ряду причин. Как известно, Бунин, едва спасшийся от ужасов революции (вспомним его «Окаянные дни» – записи событий 1918-1919 годов), с 1920-го года жил во Франции, где в то время находился цвет русской эмиграции.

14 июня 1940 года немецкие войска победоносно вступили в Париж. 22 июня 1940 года Франция капитулировала перед Германией. Сталин поздравил Гитлера «с доблестной победой». С французской территории начались яростные авиабомбардировки Англии. Многие немецкие самолёты заправлялись тогда советским горючим. Среди немецких асов люфтваффе были лётчики, прошедшие лётную подготовку в начале 1930-х в липецкой авиашколе, в 100 км от Воронежа. Такова история. Как говорится, даже из плохой «песни слов не выкинешь»…

22 июня 1941 года Германия вероломно напала на Россию. Был объявлен блицкриг – молниеносный разгром «советов». В четыре утра фашисты бомбили Киев. А 28 июня был захвачен Минск. Вторгшись в Россию, Гитлер торжественно объявил, что это «святая война во имя спасения мировой цивилизации от смертельной угрозы большевизма».

О том, насколько фашисты были уверены в быстрой победе, свидетельствует такой эпизод первых месяцев войны. Деревенские мальчишки взяли в плен в лесу немецкого офицера и привели в деревню, расположенную за много километров от передовой линии боёв. Во время сражения он был ранен и потерял сознание. Очнувшись, оказался один, решил, что его часть ушла далеко вперёд. И он уверенно пошёл на Восток… Оказалось – немцы были отброшены нашими войсками на Запад.

В мае 1941 года, то есть ещё до начала войны Германии с Россией, Бунин послал писателю Н.Д. Телешову, приятелю по дореволюционной ещё Москве, письмо, в конце которого была приписка: «Я сед, худ, сух, но ещё ядовит. Очень хочу домой». Шёл ему в ту пору 71-й год. В СССР сделали вывод, что Бунин примирился с советской властью…

…Русская эмиграция во Франции представляла тогда весьма неоднородную среду. Разной была и реакция на вторжение в Россию. Некоторые, убедившись, с какой лёгкостью Гитлер покорил Европу, были уверены, что тоже случится и с Россией. Произойдёт смена власти. Появится шанс вернуться на Родину. И первые месяцы «победоносного блицкрига» весьма убеждали в этом. На собрании Общевоинского Союза, состоявшего из офицеров белогвардейцев, многие предложили себя на службу в оккупированные немцами территории России…

По-разному повели себя и представители русской эмигрантской интеллигенции. Известный писатель Дмитрий Мережковский поддержал наступление фашистов на Москву. Выступив по радио, писатель сравнил фюрера с Жанной Д’Арк, «призванной спасти мир от власти дьявола». Ближайшим союзником Гитлера в войне против России, как известно, была фашистская Италия во главе с дуче (вождь – ит.) Муссолини. Писатель поехал в Италию, добился аудиенции у Муссолини и сообщил ему, что хочет «написать книгу о двух самых великих итальянцах – о Данте и дуче Муссолини», чем привёл в замешательство даже самого дуче… Позже, узнав о зверствах фашистов в России, как утверждают современники, «был совершенно разбит и потерян, и это ускорило уход Мережковского из жизни уже в 1941 году».

Чтобы понять, как относился Бунин к большевистской власти в России, следует напомнить хотя бы несколько строк из его программной речи «Миссия русской эмиграции», произнесённой в Париже на собрании этой самой русской эмиграции 16 февраля 1924 года.

«Что произошло? Произошло великое падение России, а вместе с тем и вообще падение человека… Россия, поджигаемая «планетарным» злодеем, возводящим разнузданную власть черни и все самые низкие свойства её истинно в религию, Россия эта уже сошла с ума…».

Здесь поражает энергия текста. И энергия осмысления истории, выраженная к тому же высокохудожественным словом. Содержание этой речи было выстраданным. Бунин, автор повестей «Деревня» (1910) и «Суходол» (1912) был практически одним из очень немногих русских деятелей, кто задолго до 1917 года предчувствовал надвигающуюся социальную катастрофу.

Кстати, я бы рекомендовал всем, рассуждающим о том, что и почему случилось в 1917 году, внимательно прочесть эти две повести. Появившись, они произвели шок в обществе. «Деревня», по словам Горького, «впервые заставила задуматься о России, так глубоко, так исторически деревню никто не брал». В самой тональности текстов уже было предчувствие катастрофы и пушкинское: «Не приведи, Господи, увидеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный». А ведь ещё не наступил 1914-й год, когда мужицкое население России оказалось ещё и в окопах…

Россия в те годы была по преимуществу деревенской, мужицкой. Именно эта среда и была основной составляющей так называемые «народные массы». Бунин отлично знал её быт и предчувствовал её бунт за несколько лет до 1917 года.

В те годы так называемые «прогрессивные деятели», публицисты и даже «писатели-народники» появлялись в деревне обычно лишь на короткое время, в качестве дачников на летний сезон, а потом горячо рассуждали о нуждах мужика, сидя с друзьями в столичном ресторане за бутылкой «Бургундского» с анчоусами и красной икрой…

Другое дело – Бунин. Среди просвещённых людей своего поколения в первые два десятилетия ХХ века мало кто мог сравниться с ним по глубине и диапазону знаний о социальном укладе России и особенностях русского характера. Он знал весь социальный спектр общества, ибо близко соприкасался с разной средой – подолгу живя в деревне, в Москве, Петербурге, Одессе, путешествуя по России и Малороссии. Бунин хорошо знал психологию и русского мужика и русского барина, а также и так называемых революционеров. В результате летом 1916 года появилось его пророческое стихотворение «Канун», в котором:

Вот встанет бесноватых рать И, как Мамай, всю Русь пройдёт…

«Бесноватых рать», поджигаемая шоколадными лозунгами большевиков – «Власть – Советам!», «Земля – крестьянам!» – всё-таки «встала». И прошла! Как это происходило в действительности, Бунин подробно фиксировал в дневниковых записях, получивших позднее название «Окаянные дни».

Живя во Франции с 1920 года, Бунин страстно анализировал развитие событий в России. Не только по публикациям в многочисленной в то время эмигрантской прессе. Жуткие факты рассказывали только что вырвавшиеся из «русского ада» известные деятели. Смерчем революции было разрушено течение жизни огромной страны, да и не одной только России, а и десятков народов, её окружающих, потому что удалось разбудить зверя в человеке, его тёмное, зоологическое разрушительное начало. Кадры в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар» по мотивам одноименного бунинского рассказа, в которых набитую живыми людьми баржу потопили в Чёрном море, отнюдь не плод фантазии режиссёра. Подобные баржи лежат также и на дне реки Волги…

С учётом всего вышеизложенного, живой интерес представляет реакция Бунина на события в годы войны Германии с Россией. Она запечатлена в дневниковых записях писателя, мемуарах его жены Веры Николаевны Муромцевой-Буниной, в «Грасском дневнике» Галины Кузнецовой, воспоминаниях журналистов Александра Бахраха, Андрея Седых и многих других свидетелей жизни Нобелевского лауреата в те грозные для так горячо любимой им России годы.

И вот ещё один существенный факт из тех лет, который до сих пор вызывает светлое изумление каждого, кто сердцем соприкасается с творчеством писателя. Вот как его изложил сам Иван Алексеевич в дарственной надписи на книге «Тёмные аллеи» весьма обожаемой им княгине Зинаиде Шаховской: «Декамерон» написан во время чумы. «Тёмные аллеи» в годы Гитлера и Сталина – когда они старались пожирать один другого. Эту книгу (самую лучшую из всех моих прочих) я переплёл бы для Вас, Зинаида Алексеевна, в кожу моего сердца… 29.3.1950 г.». В дневниковых записях Бунина мы с интересом фиксируем многие факты того, как и в каких условиях создавался этот шедевр в годы войны, когда писателю было уже за 70 лет.

Помимо этого, представляет интерес, как факты войны и событий в России и мире в то время воспринималась с «западной стороны», в условиях довольно ограниченных, когда источником информации было, в основном, радио – французское, советское, германское, английское, итальянское…

Итак, в каких же условиях жил Бунин в те страшные сороковые годы? К тому времени, уже более 10 лет, Бунины снимали небольшую виллу на юге Франции. В уже упомянутом выше письме Н.Д. Телешову 8 мая 1941 года Бунин пишет: «Мы сидим в Грассе (это возле Канн), теперь сидим очень плохо. Был я «богат» – теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был «знаменит на весь мир» – теперь никому в мире не нужен – не до меня миру! Вера Николаевна очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны…». Тут следует пояснить. Почти половину полученной в 1933 году Нобелевской премии Бунин роздал нуждающимся соотечественникам. В результате уже к концу 1930-х пришлось собирать для него деньги по подписке среди находящихся во Франции богатых меценатов. Но с началом войны это стало почти невозможно. Печататься было негде. Выступать, как в середине 1930-х, тоже. И уже не нужен фрак. И Вера Николаевна поменяла его на продукты…

Но было ещё одно существенно отягчающее жизнь обстоятельство, характеризующее личность Ивана Алексеевича Бунина. Под его крылом на вилле Жаннет получили приют несколько человек, которым деваться было некуда. Осенью 1940 года пришёл прямо в солдатской форме, сразу после разгрома французской армии гитлеровцами, журналист Александр Бахрах, впоследствии автор очерка «Бунин в халате». Прожил в этой семье четыре года, почти до конца войны. А до него здесь уже прочно обосновались писатель Леонид Зуров, Галина Кузнецова и её подруга Марга Степун, жила некоторое время Е.Н. Жирова с маленькой дочкой, бывшая помещица с Украины. Временное укрытие находили здесь пианист Александр Либерман и его жена. Какое-то время гостил здесь в годы оккупации секретарь Бунина в Нобелевские дни журналист Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак) с женой, получившие визу на въезд в США и ждущие пароход, чтобы отправиться в дальний путь. Если бы оккупационные власти узнали, кого здесь укрывает писатель, сама жизнь Бунина была бы тогда под большим вопросом…

Бунин был гуманист по мирочувствованию и мироотношению. И потому всякое насилие, кем бы и с какой бы стороны оно не применялось, отвергалось им абсолютно. Потому ненавидел он войны и революции.

А теперь пройдёмся, хотя бы штрих-пунктирно, по некоторым дневниковым записям Бунина в годы войны.

1. I. 41. Среда. Слушали московское радио – как всегда хвастовство всяческим счастьем и трудолюбием "Советского Союза". Нынче в газетах новогоднее послание Гитлера: "Провидение за нас... накажем преступников, вызвавших и длящих войну... поразим в 41-м году весь мир нашими победами..."

24.3.41. Весна. Все последние дни сидел, почти не вставая, писал "Натали".

7. IV. 41. Понедельник. Вчера в 12 1/2 дня радио: немцы ночью вторглись в Югославию и объявили войну Греции. Начало страшных событий. Сопротивление сербов будет, думаю, чудовищное. И у них 7 границ и побережье!

23. IV. 41. Среда. Радио, вальс, который играли в Орле на балах и в городском саду.

16. V. 41. 10 1/2 часов вечера. Зуров слушает русское радио. Слушал начало и я. Какой-то "народный певец" живет в каком-то "чудном уголке" и поет: "Слово Сталина в народе золотой течет струей..." Ехать в такую подлую, изолгавшуюся страну!..

21. VI. 41. Суббота. Везде тревога: Германия хочет напасть на Россию? Фронт против России от Мурманска до Черного моря? Не верю, чтобы Германия пошла на такую страшную авантюру. Хотя, черт его знает. Для Германии или теперь или никогда – Россия бешено готовится.

С некоторых пор каждый день где-то в Грассе ревеё корова. Вспоминается Россия, ярмарки. Что может быть скучнее коровьего рева!

22. VI. 41. 2 часа дня. С новой страницы пишу продолжение этого дня – великое событие – Германия нынче утром объявила войну России – и финны и румыны уже вторглись в пределы её. Да, теперь действительно так: или пан или пропал. Взволнованы мы ужасно.

«22 июня 1941 года в Грассе арестовали всех русских, – пишет в своих «Воспоминаниях» Андрей Седых. – Посадили в каталажку в каком-то средневековом подземелье, выясняли, есть ли среди арестованных большевики».

Не осталась вне внимания и вилла Жаннет. Вот фрагмент из «Грасского дневника» Галины Кузнецовой: «Рустан, местный комиссар полиции, появился у нас с каким-то человеком и потребовал прежде всего Ивана Алексеевича. Бунин был в халате, страшно бледен и вдруг совершенно как бы перестал понимать французский язык. Я сказала Рустану, что Бунин болен ежедневными кровотечениями и никуда идти не может. Рустан тотчас же приказал записать это бывшему с ним чиновнику и сказал, что он берёт это на свою ответственность и оставляет И. А. на 24 часа под домашним арестом. Бахраха не было дома, ему велено было явиться в комиссариат, как только он вернётся. Затем Рустан стал говорить, что он должен «бросить взгляд на бюро м-сье Бунина». И.А. послал его со мной в кабинет, где тот открыл несколько ящиков и портфелей. Обыск был чисто формальным… Рустану самому было, видимо, не по себе, он говорил, что отлично знает, кто такой Бунин и отговаривался своей подчинённостью властям… Когда они уехали, мы долго не могли опомниться, но радио уже сообщало о том, что Франция с сегодняшнего дня разрывает дипломатические отношения с Сов. Россией. И.А. после визита Рустана был вне себя, вызывал доктора…». Запись датирована 30 июня 1941 года.

Тут следует иметь в виду, что в 1941 году немцы хозяйничали в северной части Франции и на Атлантическом побережье, откуда было близко бомбить Англию. На юге Франции немецкие указания исполняли местные власти. Немцы физически появятся здесь только в 1942 году.

Вот ещё несколько фрагментов из бунинских дневников.

1. VII. 41. Вторник. Страшные бои русских и немцев. Да, опять "Окаянные дни"!

13. VII. 41. Воскресенье. Взят Витебск. Больно. Как взяли Витебск? В каком виде? Ничего не знаем! Все сообщения – с обеих сторон – довольно лживы, хвастливы, русские даются нам в извращенном и сокращенном виде.

24. VII. 41. Четверг. Третий раз бомбардировали Москву. Это совсем ново для нее! Газеты, радио – всё брехня. Одно ясно - пока "не так склалось, як ждалось".

12.8.41. Вести с русских фронтов продолжаю вырезывать и собирать.

22. 8. 41. Пятница. Война в России длится уже 62-ой день. Нынче, как нарочно, перечитываю 3-й т. "Войны и мира"- Бородино, оставление Москвы.

24. 8. 41. Воскр. С неделю тому назад немцы объясняли невероятно ожесточенное сопротивление русских тем, что эта война не то, что во Франции, в Бельгии и т. д., где имелось дело с людьми, имеющими "lintelligence", – что в России война идёт с дикарями, не дорожащими жизнью, бесчувственными к смерти. Румыны вчера объяснили иначе – тем, что "красные" идут на смерть "под револьверами жидов-комиссаров".

19.IX.41. Во время обеда радио: взята Полтава. В 9 часов – взят Киев. Взято то, взято другое... Но – a quoi bon? Что дальше? Россия будет завоевана? Это довольно трудно себе представить!

11. X. 41. Суббота. Самые страшные для России дни, идут страшные бои – немцы бросили, кажется, все, все свои силы. "Ничего, вот-вот русские перейдут в наступление – и тогда..." Но ведь то же самое говорили, думали и чувствовали и в прошлом году в мае, когда немцы двинулись на Францию, Голландию, Бельгию… "Ожесточенные бои... положение серьезно, но не катастрофично..." – все это говорили и тогда…

Приведённая выше запись 11 октября 1941 года явно отражает разные мнения и споры населявших в то время виллу Жаннет на исход войны России с Германией. А вот точка зрения Бунина, знавшего Россию и русский народ, как никто другой, выраженная в записи 19 сентября и завершённая восклицательным знаком – «Россия будет завоевана? Это довольно трудно себе представить!» – оказалась верной, хотя в те дни положение России было крайне критическое, немцы были уже под Москвой, а до победы оставались целые четыре года! Предчувствие Победы в столь критический для России момент не обмануло Бунина, потому что было в нём чувство этой России, чувство русского народа, который не потерпит чужеземцев на своей земле. Что же касается европейцев, то факты говорили, что и французы и голландцы, по крайней мере внешне, смирились с немецкими порядками. В том же Грассе администрация по-прежнему была французская, но чётко подчинялась немецким порядкам…

8. XII. 41.В России 35 гр. мороза (по Ц.) Рус. атакуют и здорово бьют.

10. XII. 41. Среда. Во время нашего "обеда", в 7 1/2 вечера швейцарское радио: умер Мережковский.

И вот ещё запись в декабре 1941года:

13. XII. 41. Русские взяли назад Ефремов, Ливны и еще что-то. В Ефремове были немцы! Непостижимо! И какой теперь этот Ефремов, где был дом брата Евгения, где похоронен и он, и Настя, и наша мать!

В этом восклицании: «В Ефремове были немцы! Непостижимо!» – в том числе и личная память о том, какими они, эти немцы, могут быть и что они могут сотворить в России.

Германией, «страной порядка», как она себя называла, Бунин весьма впечатлился в 1936 году, спустя три года после прихода к власти Адольфа Гитлера. Туда он, уже всемирно известный Нобелевский лауреат, решил поехать для получения гонорара у берлинского издателя. Вот как описывает случившееся с ним Андрей Седых: «В «стране порядка», на границе, его раздели донага и подвергли трёхчасовому допросу, который закончился унизительным промыванием, – немцы, видимо, искали бриллианты. Бунин вернулся во Францию с температурой, взбешённый и навсегда излеченный от Германии».

В декабре 1941 года, как мы знаем, происходили ожесточённые бои под Москвой. Такие известия, естественно, не добавляли оптимизма. В диапазоне его размышлений о себе, о будущем, о России и о себе в России находим мы в эти дни и такое:

Хотят, чтобы я любил Россию, столица которой – Ленинград, Нижний – Горький, Тверь – Калинин – по имени ничтожеств, типа метранпажа захолустной типографии! Балаган.

Естественно, шокирует наше сознание столь резкая характеристика известных имён. Но всё же – применительно к переименованию городов Бунин оказался провидцем. Спустя всего полвека всем названным выше городам вернули их первоначальное название. А сам факт их переименования большевиками имел подтекстом самоутверждение вождей в годы, когда шла борьба за установление единоличной диктатуры (это – в Стране Советов!). Сталин был величайший мастер чужими руками избавляться от соперников, устраивая им пышные государственные похороны, называя посмертно их именами города. Поражает такой факт: Петроград был переименован в Ленинград 26 января 1924 года, когда тело Ленина лежало ещё в открытом гробу. Столь поспешное наименование бывшей столицы Российской империи именем человека, который ещё не похоронен, несёт прямо-таки подтекст мистического страха: «Не воскрес бы!..». А всего через год, в апреле 1925-го, Царицын вдруг оказался Сталинградом. Гуляющая в разных источниках версия о том, что «Сталин был вообще против этого переименования, а решение приняли по результатам собраний рабочих, а также на городских и уездных съездах в губернии» рассчитана на мало знающих историю этого периода. Попробовали бы так называемые «рабочие-активисты» в том году предложить городу имя, скажем, Троцкого или ещё кого-то в таком роде…

Тут следует иметь в виду и такое существенное обстоятельство. Если к тому времени имя Ленина было как-то известно «народным массам», то имени Сталина в середине 1920-х многие далёкие от политики люди ещё даже и не слышали. Но вот к концу 1940-х в СССР значилось уже более двух десятков городов, в названиях которых корневым было слово СТАЛИН – Сталинир, Сталиногорск, Сталино, Сталинабад и т.д. Ну, а чтобы не так уж вызывающе выглядел такой культ (мол, не я один!), раздавал он «города», как новогодние подарки, своим приближённым. Так в 1931 году Тверь получила наименование Калинин. В том же 1931-м Владикавказ был переименован в город Орджоникидзе. Расчёт был: власть устанавливается на века! В 1932-м Нижний Новгород стал городом Горьким, в честь пролетарского писателя, которого великий вождь спустя несколько лет изжил со свету. После убийства Кирова в 1934 году Вятка была названа именем этого партийного деятеля, который в начале 1930-х имел больший, чем Сталин, авторитет в партийной среде… Ещё показательный факт: из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на состоявшемся с 26 января по 10 февраля 1934 года XVII съезде партии, за короткое время были репрессированы 108 человек.

Тут уместно вспомнить, что император Пётр Первый, основатель российской столицы на невских берегах, дал ей название отнюдь не в честь себя любимого, а в честь Святого Апостола Петра – Санкт-Петербург…

Однако вернёмся к жизни Бунина в конце 1941 года.

30. XII. 41. Хотим "встречать" Нов. год – жалкие приготовления, ходим в город, где нет ровно ничего. Пальцы в трещинах от холода, не искупаться, не вымыть ног, тошнотворные супы из белой репы...

1942

5. I. 42. Понедельник. Озверелые люди продолжают свое дьяволово дело – убийства и разрушение всего, всего! И все это началось по воле одного человека – разрушение жизни всего земного шара – вернее, того, кто воплотил в себе волю своего народа, которому не должно быть прощения до 77 колена. Нищета, дикое одиночество, безвыходность, голод, холод, грязь – вот последние дни моей жизни. И что впереди? Сколько мне осталось? И чего? Верно, полной погибели.

С началом вторжения немцев во Францию многие русские эмигранты, имевшие какие-то сбережения, стали уезжать в Америку, спасаясь от нацистов. Для этого надо было получить визы на себя и на свою семью. Среди последних отъезжающих был журналист Андрей Седых с женой. Они приехали из Парижа на юг Франции, пока что свободный от немцев. Вот как описывает Андрей Седых прощальную встречу с Буниным в январе 1942 года:

- Была война, бегство из Парижа, конец целой эпохи. Мы жили в Ницце и считали дни, оставшиеся до отъезда в Америку. Успеем, или дверь мышеловки захлопнется навсегда? Из Грасса приехал прощаться Иван Алексеевич, передавать поручения друзьям за океан… Сильно отощал в эту зиму 1942 года Бунин. Стал он худой, и лицом еще более походил на римского патриция. И когда выпили по рюмке аптекарского спирта, разбавленного водой, Иван Алексеевич грустно сказал:

— Плохо мы живем в Грассе, очень плохо. Ну, картошку мерзлую едим. Или водичку, в которой плавает что-то мерзкое, морковка какая-нибудь. Это называется супом... Живем мы коммуной. Шесть человек. И ни у кого гроша нет за душой — деньги Нобелевской премии давно уже прожиты. Один вот приехал к нам погостить денька на два... Было это три года тому назад. С тех пор вот и живет, гостит. Да и уходить ему, по правде говоря, некуда: еврей. Не могу же я его выставить? Очевидно, нужно терпеть, хотя всё это мне, весь нынешний уклад жизни, чрезвычайно противно. Хорошо ещё, что живу изолированно, на горе. Да вы знаете — минут тридцать из города надо на стену лезть. Зато в мире нет другого такого вида: в синей дымке тонут лесистые холмы и горы Эстереля, расстилается под ногами море, вечно синеет небо... Но холодно, невыносимо холодно. Если бы хотел писать, то и тогда не мог бы: от холода руки не движутся.

Тут интересно, как сквозь жалобы на тяжёлый быт проявляется в такие критические дни Душа Художника, восхищение красотой – «в мире нет другого такого вида: в синей дымке тонут…». Душа-то живая!

3. VI. 42. Май был необыкновенный – соверш. чудовищные битвы из-за Керчи и вокруг Харькова. Сейчас затишье – немцы, кажется, потерпели нечто небывалое. А из радио (сейчас почти одиннадцать вечера) как всегда, они заливаются. Удивительно - сколько б….кого в этом пении, в языке! Думаю всё время: что же это впереди!

19. VII. 42. Воскр. Шестого июля объявили, что взят Воронеж. Оказалось – брехня: не взят и по сегодня.

Здесь требуется короткая справка. Немецкие танки шестого июля 1942 года действительно вошли в Воронеж. Но… Но город так и не был взят полностью. Тяжёлые бои за Воронеж продолжались 212 дней. Его правобережье является границей Великой Отечественной войны. На левом берегу немцы не были. Если бы они захватили железнодорожный мост, то для них открывалась бы дорога на Москву, на Сталинград, на Кавказ. За всю войну было только два города – Сталинград и Воронеж, – где линия фронта проходила непосредственно через сам город. Потери в боях за Воронеж исчисляются масштабами армий, сотнями тысяч людских жизней.

Вот как события тех месяцев отражены в дневниках Бунина:

16.IX.42. Среда. Немцы к Цар[ицыну] все "продвигаются" и все атаки русских неизменно "отбиты". День и ночь идут уже с полмесяца чудовищн. бои - и, конечно, чудовищн. потери у немцев. К концу войны в Германии останутся только мальчишки и старики. Полное сумасшествие! Только сумасш. кретин может думать, что он будет царствовать над Амер., Браз., Норвегией, Францией, Бельгией, Голл., Данией, Польшей, Чехией, Австрией, Сербией, Албанией, Россией, Китаем – 16 странами, из которых все, не считая евреев, ненавидят Германию и будут её ненавидеть небывалой ненавистью чуть не столетие. Но какая сказочная сила – пока.

К тому времени ассимилировавшиеся в Америке доброжелатели Бунина в письмах звали его последовать их примеру, развили в Штатах активную деятельность для получения визы для него и Веры Николаевны. К этой деятельности были подключены не только приятели Бунина по Франции Алдановы и Цетлины, но также А.Ф. Керенский, бывший глава Временного правительства России. Основательница Толстовского фонда в США графиня Александра Львовна Толстая собирала среди соотечественников средства для Бунина и готова была бесплатно предоставить ему квартиру у себя на ферме, вблизи Нью-Йорка, где находился созданный ею Фонд. Наконец, виза была получена. И вот что по этому поводу записывает в своём дневнике Вера Николаевна Муромцева-Бунина:

- 14 августа 1942 г.: Из Америки пришло приглашение: визы, даровой проезд и деньги на проезд и т.д. и т.д. А мне это кажется «приглашение на казнь». Молю Бога, чтобы нам туда не суждено было уехать.

… Сложные складывались отношения между жильцами на вилле Жаннет. Не без оснований можно предполагать, что одной из причин сопротивления жены Бунина был факт её опекунства над жившим там же писателем Леонидом Зуровым, присутствие которого не без основания злило Бунина. К тому же, как утверждают свидетели, этот Зуров порой по-хамски относился к Бунину, третировал его. В общем, Бунины визой не воспользовались и продолжали едва сводить концы с концами…

В том 1942 году в Нью-Йорке начал выходить «Новый журнал» под редакцией Марка Алданова и Михаила Цетлина. В первой редакционной статье характер журнала определялся ключевыми словами: «Россия — свобода — эмиграция. Все наши мысли — с ней», — говорилось о России. — «Мы всей душой желаем России полной победы. Каждое её поражение, каждую её неудачу мы воспринимаем как большое несчастье, каждую победу как великую радость». Тем не менее: «Мы считаем своим печальным долгом говорить и о том, о чём не могут сказать <…> оставшиеся в России». С тех пор журнал выходит и по сегодня непрерывно четыре раза в год. В первых же номерах этого объёмного литературного издания стали появляться и рассказы Бунина из цикла «Тёмные аллеи». Это приносило семье Буниных хоть какие-то деньги.

20. IX. 42. В "Нов. Журнале" – "Натали". И опять, опять: никто не хочет верить, что в ней всё от слова до слова выдумано, как и во всех почти моих рассказах, и прежних, и теперешних. Да и сам на себя дивлюсь – как все это выдумалось – ну, хоть в "Натали". И, кажется, что уж больше не смогу так выдумывать и писать.

Девять вечера. Золотой полумесяц, на него нашёл белый оренбургский платок.

Не раз доводилось слышать рассуждения о том, в какой степени автобиографичны рассказы цикла «Тёмные аллеи» об отношениях между мужчиной и женщиной. Однозначный ответ на этот, вполне допустимый, вопрос мы как раз находим в приведённой выше дневниковой записи автора.

О том, как болезненно переживал Бунин отношение издателей к своим рассказам, написанным в годы войны, излагает в книге воспоминаний писатель, поэтесса, переводчица, награждённая французским орденом Почётного легиона, а также орденом Искусств и литературы княгиня Зинаида Шаховская. Вот какой диалог мы находим в её мемуарной книге «Отражения»:

Бунин. Вот я написал лучшую свою книгу – «Тёмные аллеи». А её ни один французский издатель брать не желает. Они, идиоты, считают, что это порнография, что я таким образом опозорил все свои седины, что это, к тому же, старческое бессильное сладострастие. Не понимают, фарисеи, что это новое слово, новый подход к жизни!

Меня обвиняют, что в «Тёмных аллеях» есть некоторый избыток рассматривания женских прельстительностей. Ну, какой там избыток! Я дал только тысячную долю того, как мужчины всех племён и народов рассматривают всюду, всегда женщин со своего девятилетнего возраста и до девяноста лет.

Шаховская. По-моему, в Ваших «Тёмных аллеях» порнографии нет и в помине. А вот эротика всегда трагическая. Но всё же, не много ли самоубийств и убийств там? Мне кажется, что это какое-то юношеское, чересчур романтическое, понимание любви: чуть что – ах! – и она вешается или стреляется, или он убивает её…

Бунин. Вот как! По-Вашему, незрело, романтично? Ну, значит, Вы никогда не любили по-настоящему! Понятия о любви у Вас нет! Неужели Вы ещё не знаете, что в семнадцать и в семьдесят любят одинаково! Неужели Вы не знаете, что любовь и смерть связаны неразрывно?! Ведь каждый раз, когда я переживал любовную катастрофу, – а их, этих любовных катастроф, – было немало в моей жизни, вернее, почти каждая любовь была катастрофой, – я был близок к самоубийству…

И продолжается фиксация тревожных событий в мире.

22. IX. 42. Радио - кошмар. Не лжёт только, который час.

23. IX. 42. Среда. И с Цар[ицыным] и с Кавказом немцы все-таки жестоко нарвались.

Всемирность мышления.

Из того, что делается на свете, знаем одну сотую. "Journal de Geneve" получаем в особом издании – для Франции. Но и то нередко издание это не доходит к нам. За всю свою историю Франция никогда не была в такой погибели.

23. X. 42. Пятница. Страшный день: мне 72!

12. XI. 42. Четв. Вчера в 12 1/2 роковая весть: немцы занимают наше побережье. Ницца занята вчера днём, Cannes поздно вечером – итальянцами.

27. XII. 42. Воскр. Холодно, серо. Топлю. Писал заметки о России. Тем, что я не уехал с Ц[етлиным] и Алд[ановым] в Америку, я подписал себе смертный приговор. Кончить дни в Грассе, в нищете, в холоде, в собачьем голоде!

31 XII. 42.: Встречали» Нов. г.: во время боя часов выпили по стакану белого вина и «поужинали»: по 5 соленых ржавых рыбок, по несколько кружков картошки и по три кружочка, оч. тоненьких, колбасы, воняющей дохлой собакой.

В 2000 году на российский экран вышел фильм «Дневник его жены» режиссёра Алексея Учителя. В нём биография Бунина эксплуатируется в низкопробных целях, на потребу любителям всякой «клубнички». Фильм, в котором его создатели делают акцент на тяжелых и тёмных эпизодах из личной жизни писателя в годы войны, эпизодах, о которых, в общем-то, никто достоверно судить не может и не имеет права. Надо ведь обязательно иметь в виду, что в условиях русской эмиграции, когда с особым сладострастием сводили счёты друг с другом, любой слушок или намек, особенно касающийся такой неоднозначной личности, как Бунин, тотчас же раздували до масштабов пожара.

Речь в фильме об отношениях людей из близкого окружения писателя. Среди действующих лиц – жена В.Н. Муромцева-Бунина, поэт и писатель Галина Кузнецова, её подруга, бывшая балерина, сестра известного философа Марга Степун и другие. Фильм подан как «откровение» в красивой обертке. Красивые южные пейзажи, лазурное море – современная стилистика операторской работы. Но автор сценария Дуня Смирнова, она же бывшая ведущая передачи «Школа злословия» на телеканале «Культура», принижая духовную суть писателя, явно искажает и фактические моменты его жизни. Если ещё можно как-то физически предположить, что Бунин падал в ноги перед Галиной Кузнецовой, то вот ящики с шампанским по случаю разгрома немцев под Сталинградом в начале февраля 1943 года в оккупированном немцами Грассе, где жил тогда Бунин, это уж явный перебор по факту. Прежде чем сочинять такие сюжеты, надо просто читать доступные сегодня всем материалы. Имею в виду, прежде всего, дневник самого Ивана Бунина: «Кончить дни в Грассе, в нищете, в холоде, в собачьем голоде!»…

1943

8. 2. Понедельник. Взяли русские Курск, идут на Белгород. Не сорвутся ли?

28. 3. Воскр. Радио: умер Рахманинов.

2. 4. Пятница. Мысль – живая, активная, критическая. Часто думаю о возвращении домой. Доживу ли? И что там встречу?

18. VI. Пятница. Перечитывал стихи А. К. Толстого – многое удивительно хорошо, – и свои "Избр. стихи". Не постигаю, как они могли быть не оценены!

Далее, отмечая, как светлее и оптимистичнее становились заметки Бунина о победах России, обратим особое внимание на ту их часть, в которой писатель фиксирует творческие моменты своей жизни.

1. XI. 43. Понед. "День всех святых", Сумрачно, холодно. Сейчас час ночи, соверш. непроглядная тьма, ни единого огня и мелкий дождь. Вечером писал начало "Иволги" – не знаю, что напишу дальше, пишу наугад. Нынче переписаны "Дубки", напис. 29-го и 30-го.

6. XI. 12 1/2 ночи. Скверная погода к вечеру, сонливость, разбитость, но, одолевая себя, продолжал "Иволгу".

1944

20. I. Взят Новгород. Просмотрел свои заметки о прежней России. Все думаю, если бы дожить, попасть в Р[оссию]! А зачем?.. Да, хорошо я выдумал слова мужика в "Весеннем вечере": "Жизнь нам Господь Бог дает, а отнимает всякая гадина".

15. 2. Немцами взяты у нас 2 комн. наверху. Нынче 1-й день полной нем. оккупации A[lpes] M[aritimes].

С 8 на 9. V. 44. Час ночи. Встал из-за стола – осталось дописать неск. строк "Чистого Понед[ельника]". Погасил свет, открыл окно проветрить комнату – ни малейш. движения воздуха; полнолуние, ночь неяркая, вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте неясный розоватый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где щёлкание первых соловьёв... Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и в работе! Я жил затем, чтобы писать…

14. 5. 44. 2 1/2 часа ночи (значит, уже не 14, а 15 мая). За вечер написал "Пароход Саратов". Открыл окно, тьма, тишина, кое-где мутн. звёзды, сырая свежесть.

23. 5. 44. Вечером написал "Камарг". Оч. холодная ночь, хоть бы зимой.

22. 6. Уже почти час ночи, а хочется писать.

26. 6. Началось рус. наступление.

27. 6. Взяты Витебск и Жлобин. Взята Одесса. Радуюсь. Как всё перевернулось!

23. 7. Взят Псков. Освобождена уже вся Россия! Совершено истинно гигантское дело!

Поразительно всё-таки мирочувствование и мироотношение Художника Бунина! «Немцами взяты две комнаты» в доме. Живёт в голоде, холоде, нищете, вдали от России уже более 20 лет, кругом ужасы войны, и при этом пишет рассказ за рассказом, каждый из которых дышит Россией – узнаваемыми русскими характерами, удивительной красоты русскими пейзажами, молодой энергией чувств. Удивительна сама эта жажда творчества: «Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и в работе!». И ещё: «Уже почти час ночи, а хочется писать». При этом – постоянные болезни, недомогания и возраст – 75-й год!

Бунин относится к той редкой избранной породе творцов-долгожителей, которые живут и развиваются по восходящей до конца дней своих. В этом ряду: Лев Толстой – 82 года проживший, Вольтер – 84 года, Гёте – 83 года, до конца дней своих работавший над «Фаустом». И, конечно, адекватность самооценки, понимание своей миссии в этом мире: «Я был умён и ещё умён, талантлив, непостижим чем-то божественным, что есть моя жизнь, своей индивидуальностью, мыслями, чувствами – как же может быть, чтобы это исчезло?».

Поневоле вспоминается пушкинское, обращённое к Поэту: «Ты сам свой высший суд; Всех лучше оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник?». В этом гениальном пушкинском определении смысловым центром является фраза «взыскательный художник». Иван Алексеевич Бунин был как раз из этой породы: «Мысль – живая, активная, критическая».

В интервале с 1940 по 1944 год Бунин написал 38 рассказов, объединённых циклом «Тёмные аллеи». И поражает даже не столько количество созданного, а удивительный уровень художественного мастерства, новый уровень «художественного дыхания» в этих рассказах. Взять хотя бы два таких шедевра этого цикла – «Натали» и «Чистый понедельник». Их можно перечитывать помногу раз и чувствовать в Душе всё тот же высокий эстетический и эмоциональный отклик.

Этот характерный для творчества Бунина феномен молодой свежести чувств в таком преклонном возрасте был отмечен современниками ещё при жизни писателя. Георгий Адамович: «Характерно для Бунина, что тревожно-недоумённая восторженность охватила его так поздно, во второй половине творческой жизни. Недоумевает и спрашивает большей частью юноша /…/. Бунин же молодеет к зрелости /…/. Вероятно, сыграла роль революция, – помимо причин личных и неуловимых, конечно. Революция была для всех страшной встряской». Бунин на полях рядом с этой фразой написал: «Вздор, не революция. Энтелехия Высшая». Это понятие впервые ввёл древнегреческий философ Аристотель в IV веке до нашей эры. Простыми словами его можно объяснить так: это запас жизненной энергии, который даётся человеку свыше, при рождении. У Гёте энтелехия – это «момент вечности», который наполняет тело жизнью.

Бунин, как известно, почти всю жизнь писал книгу «Освобождение Толстого». Его интересовал и процесс творчества великого писателя, и его философия, и необычайный у него прилив сил в старости. Бунин цитирует слова Гёте о том, что гении переживают две молодости: «Если энтелехия принадлежит к низшему разбору, то она во время своего телесного затмения подчиняется господству тела, и когда тело начинает стареть, не в силах препятствовать его старости. Если же энтелехия могущественна, то она, в то время, когда проникает тело, не только укрепляет и облагораживает его, но и придаёт ему ту вечную юность, которой обладает сама. Вот почему у людей особенно одарённых мы наблюдаем периоды особой продуктивности: у них вновь наступает пора молодения, вторая молодость…». Бунин заканчивает эту цитату словами: «Как могущественна была энтелехия Толстого!».

Эту мысль Бунин выразил в стихотворении «Радуга», датированным 22 июля 1922 года:

Лишь избранный Творцом, Исполненный Господней благодати, – Как радуга, что блещет лишь в закате, – Зажжётся пред концом!

Как видим, «Высшей Энтелехией» наградила природа и самого Бунина.

26 августа 1944 года был освобождён Париж. А 29 августа Вера Николаевна записывает в дневнике: «В Париже образован корпус для расследования о сотрудничестве с немцами. Вот будет разделение на овец и козлищ… Ян (так жена звала Ивана Алексеевича в узком кругу – Н.Т.) сказал: «Если бы немцы заняли Москву и Петербург, и мне предложили бы туда ехать, дав самые лучшие условия, – я отказался бы. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, видеть, как они там командуют. Я могу многое ненавидеть в России и в русском народе, но и многое любить, чтить её святость. Но чтобы иностранцы там командовали – нет, этого не потерпел бы!».

Журналист Александр Бахрах, проживший в Грассе под одной крышей с Буниным четыре года во время войны, вспоминает: «Бунин держался достойно. За годы войны в эмиграции умерли многие близкие ему люди: композитор Рахманинов, поэт Бальмонт, молодая поэтесса Кнорринг, писатель Осоргин, живописцы Нилус и Малявин, переводчик Лозинский, издатель Гессен, земский врач Альтшуллер. Сразу после войны не станет поэтессы Зинаиды Гиппиус. Дом в Грассе обветшает совершенно: пойдут трещины, перестанет функционировать отопление, начнутся проблемы с водо- и электроснабжением... Бунин делал то, что должно, молился Богу и преподобному Серафиму Саровскому (самому почитаемому им святому), переживал о судьбе каждого встреченного им человека, и писал о любви».

«Слишком поздно родился я, – писал Бунин в своих «Воспоминаниях». – Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания. Не пришлось бы мне пережить и то, что так нераздельно с ними: 1905 год, потом первую мировую войну, вслед за ней 17-ый год и его продолжение, Ленина, Сталина, Гитлера... Как не позавидовать нашему праотцу Ною! Всего один потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, тёплый ковчег был у него и какое богатое продовольствие: целых семь пар чистых и две пары нечистых, а всё-таки съедобных тварей... И отлично сошла его высадка на Арарате, и прекрасно закусил он и выпил и заснул сном праведника, пригретый ясным солнцем, на первозданно чистом воздухе новой вселенской весны, в мире, лишенном всей допотопной скверны, — не то что наш мир, возвратившийся к допотопному! Вышла, правда, у Ноя нехорошая история с сыном Хамом. Да ведь на то и был он Хам. А главное: ведь на весь мир был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь?».

Имеет, наверное, смысл коротко изложить некоторые моменты жизненной ситуации Бунина после окончания войны. Несмотря на постоянные жалобы писателя на плохое здоровье и ожидание близкой смерти в приведённых выше дневниках, после войны ему были даны Природой ещё 8 лет жизни, довелось пережить два юбилея: 75-летие в 1945 году и 80-летие в 1950-м. Бунин родился в один год с В.И. Лениным (1870), а умер в один год с И.В. Сталиным. Сталин умер 3 марта 1953 года. Бунин умер 8 ноября 1953 года. Так что после окончания войны ему пришлось иметь дело с продолжением сталинского режима, который, в пропагандистских целях, уговаривал Нобелевского лауреата вернуться в СССР.

В мае 1945 года Бунины вернулись в свою парижскую квартиру, которая была в очень плохом состоянии. Продолжалась нищета, обострились болезни. Осенью 1945 года Бунин был приглашён в советское посольство. Состоялась беседа с послом СССР во Франции А.Е. Богомоловым.

Уговаривал его вернуться на Родину и часто появлявшийся в Париже в те послевоенные годы писатель и журналист Константин Симонов. Эти контакты породили вокруг Бунина волну противоречивых слухов. Одни обвиняли его в том, что он "продался большевикам». Другие восхищались тем, что он, живущий в нищете, отказался от выгод, которые ему сулили Советы. В этом плане характерно опубликованное в сборнике «Устами Буниных» весьма эмоциональное письмо Надежды Тэффи (писатель Надежда Александровна Лохвицкая) Бунину: «…что Вы потеряли, отказавшись ехать? /…/. Миллионы, славу, все блага жизни. И площадь была бы названа Вашим именем, и статуя. Станция метро, отделанная малахитом, и дача в Крыму, и автомобиль, и слуги. Подумать только! Писатель академик, Нобелевская премия – бум на весь мир… Не знаю другого, способного на такой жест…».

В ноябре 1945 года издательство Художественная литература в Москве решило напечатать том избранных произведений Бунина, не известив автора, какие именно произведения в него войдут и какие изменения могут претерпеть его тексты. 12 марта 1946 года Бунин пишет Марку Алданову: «Ведь всё-таки не в деньгах дело, а в том, что выберут и как будут сокращать, выкидывать им неподходящее». Поняв, что советские издатели не собираются считаться с его волей и правами, Бунин потребовал, чтобы набор уже готовой к выходу книги был рассыпан.

В эти послевоенные годы Бунин ведёт активную переписку с писателем Н.Д. Телешовым, который также уговаривал его вернуться в Россию. В этом плане интересна выдержка из письма Бунина от 15 сентября 1947 года тому же Алданову: «Нынче письмо от Телешова /…/, пишет между прочим: «Тебя так ждали здесь, ты мог бы быть и сыт по горло, и богат, и в таком большом почёте!», прочитав это, я целый час рвал на себе волосы. А потом сразу успокоился, вспомнив, что могло бы быть мне вместо сытости, богатства и почёта от Жданова и Фадеева…» (опубликовано в «Новом журнале» №152, с. 188). К этому можно добавить, что могли бы ему припомнить и его речь «Миссия русской эмиграции», и «Окаянные дни», а также и некоторые записи в дневнике военных лет.

Весьма объективную поведенческую оценку писателю этих лет даёт Юрий Мальцев, автор глубокого и интересного исследования «Иван Бунин». Книга напечатана в 1994 году издательством «Посев» во Франкфурте-на-Майне. Её автор преподаватель русского языка и литературы в университетах Пармы и Перуджи. Вот что он пишет:

- Последние годы своей жизни Бунин вынужден был работать в очень неблагоприятных условиях – крошечные тиражи, ограниченный круг читателей, равнодушие большой прессы и, конечно, ничтожные гонорары. Остаётся только удивляться, как в таких условиях он не потерял продуктивности и смог даже сильно вырасти, достигнув в своём искусстве невиданных высот. Для этого нужна была большая сила духа и страстная вера в своё призвание.

И, несмотря на всю заманчивость советских предложений, близящийся к смерти, больной и нищий писатель не пошёл ни на какие уступки, не принял никаких компромиссов (даже тех обычных и само собой разумеющихся для всякого советского писателя, которые совиздательства рассматривали как нормальные правила). Эти взаимоотношения могущественного сталинского режима с ещё живым последним классиком русской литературы, ещё хранившим старые понятия о чести и о писательском достоинстве, являют одну из самых захватывающих психологических ситуаций в литературной жизни нашего времени. Напомним, что в то время, как велась режимом эта циничная игра, Варлам Шаламов отбывал новый лагерный срок за то, что осмелился назвать Бунина великим писателем.

Игра закончилась духовной победой Бунина и его материальным поражением.

Тут хочется несколько возразить Юрию Мальцеву. «Духовная победа» – да, конечно. Но ведь это же, по сути, на закате жизни – полная утрата иллюзий, которые согревали его жизнь как-то в течение тридцати с лишним эмигрантских лет. Я имею в виду мечты о возращении на Родину, в Россию, которую он любил и воспевал в своих произведениях все эти годы.

Об этом тонко и чутко сказала в своих «Воспоминаниях» Зинаида Шаховская, с которой писатель был очень дружен в конце 1940-х:

- Самое же главное и неизлечимое была рана, нанесённая ему судьбой, историей, революцией: изгнанье. Типично русский человек в своём неистовстве, вне России себя не мыслящий, писавший для русского народа, Бунин был оторван и от России, и от читателей, для которых писал. Он ненавидел коммунизм за его хамскую тупоголовость, за разрушение прошлого, без которого нет будущего, за погашенье духа и творчества, за убийство России, потому что без преемственности нет и культуры, – а цепь культуры была прервана насилием и, может быть, навсегда…

В конце 1940-х оживилась в Париже политическая борьба между разными группировками русской эмиграции. Бунину нередко приходилось отвечать на вопросы о его политической принадлежности. Бунина обвиняли то в том, что он «продался большевикам», то в анархизме, то в монархизме. По этому поводу есть такая запись в его дневниках того времени: «Как они все не поймут, – возмущается он, – ни к какой партии я не принадлежу, но ПРИМУ ВСЁ, ЧТО БУДЕТ ДОБРОМ ДЛЯ РОССИИ» /выделено мной – Н.Т./.

Следует закончить наш очерк, лучше всего, словом самого Бунина, сказанным им 21 июня 1949 г. в Париже, в Публичном собрании по случаю 150-летия со дня рождения Пушкина.

- Полтора века тому назад Бог даровал России великое счастье. Но не дано было ей сохранить это счастье. В некий страшный срок пресеклась, при ее попустительстве, драгоценная жизнь Того, Кто воплотил в себе ее высшие совершенства. А что сталось с ней самой, Россией Пушкина, и опять-таки при ее попустительстве, — ведомо всему миру. И потому были бы мы лжецами, лицемерами — и более того: были бы недостойны произносить в эти дни Его бессмертное имя, если бы не было в наших сердцах и великой скорби о нашей с Ним родине.

Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо, как Россия!

Как же умалчивать, памятуя Его, что уже не только нет града Петра, но что до самых священнейших недр своих поколеблена Россия? Не поколеблено одно: наша твёрдая вера, что Россия, породившая Пушкина, всё же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют ее до конца силы Адовы.

Объявление

Хотите устраивать барбекю в любое время года? Но как выбрать лучший домашний контактный гриль? Рейтинг лучших грилей за 2920 год на сайте https://mygadget.ru.com/rejting-elektrogrilej-top-4-populyarnyh-grilya-2020-goda/. Подробная характеристика грилей разных производителей+ сравнительная таблица, помогут сделать правильный выбор.

Ранее в рубриках

В Воронеже — Автор вышитой карты Воронежской области поделилась секретами мастерства

Темой встречи с Наталией Шлявской стала народная вышивка нашего края.

В России — В Санкт-Петербурге открывается Международный театральный фестиваль «Молодежь. Театр. Фест»

Форум сохраняет свою направленность, концепцию и высочайший уровень.

В мире — Артисты Гамбургского балета выступили против художественного руководителя

Они обвиняют Демиса Вольпи в создании «токсичной среды» и в бездарности.

Общество — В Воронежской области появился «Глаз степи»

Это не просто арт-объект, а философское высказывание о единстве природы и человека.

Театр — Вячеслав Бухтояров – от Керубино до Фирса

К юбилею одного из старейших актёров Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова.

Кино и телевидение — Кассовые сборы в России за четверг, 22 мая: лидер новый, проблемы старые

Пришли времена, когда и десять человек в зале считаются толпой.

Литература — В Воронеже открыли мемориальную доску писателю Вячеславу Дёгтеву

На церемонии присутствовали приехавшие из Москвы почётные гости, среди них – прозаик, поэт, публицист, драматург Юрий Поляков.

Музыка — Эффектное закрытие сезона подготовила Воронежская филармония

За пультом снова маэстро Владимир Вербицкий, у рояля – виртуоз Андрей Коробейников.

Изобразительное искусство — В Ректорской галерее ВГИИ открылась выставка работ учёного и художника Александра Дубянского

На выставке представлены работы, созданные в разные годы в различных уголках России.

Зал ожидания — Воронежцам подсказали, как грамотно провести выходные дни 24-25 мая

Синоптики обещают отличную погоду, поэтому мероприятия под открытым небом окажутся удачными.