Литература

1962. Тарусские страницы. К 125-летию Константина Паустовского

- Текст: Николай Тимофеев

- Фото: riamo.ru, из архива автора

О юбилее писателя знал, но писать о своей встрече с ним в Тарусе не собирался. Однако 1 июня увидел на телеканале «Культура» документальный фильм «Константин Паустовский. Последняя глава». Режиссёр и автор сценария Владимир Непевный. О писателе вспоминали Даниил Гранин, Алексей Баталов, Галина Арбузова, Бенедикт Сарнов.

А личность писателя Паустовского в этом повествовании предстала как чудотворная икона после искусной реставрации.

Однако, к сути. В 1962 году, работая уже год инженером в одном из «почтовых ящиков» (так тогда называли предприятия оборонной промышленности) Сибири, я был послан в Москву на головное предприятие. Это была не первая командировка в столицу. До этого ездил в составе бригады из 5-10 человек. «Бригадир» зорко следил за каждым и отвечал за поведение каждого из нас («рестораны не посещать! с иностранцами не общаться! надолго никуда не отлучаться!» и т.д. в таком же роде). Но в этот раз, – а было это к тому же во второй половине лета – меня почему-то отправили одного, без присмотра.

На головном предприятии оказалось, что я должен работать в связке с молодым военпредом (представитель военного ведомства, для которого делался заказ) Женей Джугашвили. Невысокого роста, ладно скроенный, подтянутый, с очень правильными чертами лица, черными гладко зачёсанными прямо назад волосами, он поневоле напоминал своего деда. Мне он запомнился живым, общительным, улыбчивым. Когда мы поднимались по лестнице в столовую, он, можно сказать, не пропускал ни одной «юбки» без какой-нибудь безобидной реплики. Во время обеда он иногда подсовывал мне иллюстрированные американские журналы с просьбой перевести какую-то подпись под фото или рисунком.

В общем, отношения у нас установились без проблем. Он был молодой инженер-лейтенант, в 1959 году окончивший Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского. Я в 1961-м окончил Рязанский радиоинститут. К началу сентября оказалось, что готовность той части системы, которую я курировал в Сибири, а он в Москве, по технологическим причинам затягивается, и получалось, что, по крайней мере, дня три-четыре у меня выпадают свободные. Я договорился с Женей, что поеду к родственникам в Воронеж, и пусть он меня не ищет.

…Сел на электропоезд до Серпухова. В Серпухове, уже к вечеру, сел на катер, идущий в сторону Тарусы. Этим маршрутом, катером, я уже дважды до этого пользовался, когда навещал Тарусу, ещё учась в Рязани. От Серпухова до Тарусы 36 километров. Катер наш пробирался против течения сквозь молочный вечерний туман медленно, кажется, несколько часов. Нередко сигналил, чтобы не столкнуться в этом тумане со встречными судами. В общем, причалили к пристани мы почти в темноте. Без проблем получил свободный номер в старой гостинице.

На следующий день, в полдень, я пошёл к Паустовскому. Наугад. Вдруг повезёт, и он меня примет. Несколько моих сокурсников работали в Москве или около неё, в спецгородках. Я выбрал при выпуске самую дальнюю от Москвы географическую точку не без влияния «Повести о жизни» К.Г. Паустовского, которая опоила меня романтикой путешествий.

Моё поколение, родившиеся перед войной, в конце 1950-х – начале 1960-х, страстно искало нравственные ориентиры, стремилось найти ответы на многие больные проблемы нашей истории. Переписывали на магнитофоны песни выступавшего в разных московских НИИ Булата Окуджавы. Ломились на выступления громких поэтов в большом зале Политехнического музея в Москве. Для многих молодых в начале 1960-х Константин Паустовский был настоящим нравственным ориентиром. Я знал несколько московских фанатиков, которые с жаром пересказывали подробности его жизни, его выступления в ЦДЛ, его семинары в Литинституте… Эти ребята мне сообщили, что Паустовский сейчас в Тарусе.

Итак, с чем я шёл к знаменитому писателю, который лишь недавно, после московской больницы, после инфаркта, приехал в свой домик в Тарусе? Мне надо было поговорить с человеком, которому вполне можно доверять по большому счёту, с человеком, который так тепло и поэтично написал о русской природе, о том, что такое счастье жить, о моём любимом Бунине, мне надо было поговорить с мудрецом, который хорошо знал цену жизни во всех её проявлениях. Ведь он родился в 1892-м, пережил две войны, знал потери и поражения, смело выступал в защиту талантливых писателей, которых преследовало всей мощью огромное тоталитарное государство.

Вот лишь два примера. В 1956 году в Центральном доме литератора он страстно и ярко защищал писателя В. Дудинцева, автора романа «Не хлебом единым». Его выступление было записано и расходилось по стране в сотнях копий. Это был, по замечанию Бенедикта Сарнова, первый факт так называемого САМиздата. Кстати, текст этого выступления стопроцентно и о нашем времени.

Ещё факт. Незадолго до смерти, тяжело больной, Паустовский направил письмо Председателю Совета министров СССР А. Н. Косыгину с просьбой не увольнять главного режиссёра Театра на Таганке Ю. Любимова. За письмом последовал телефонный разговор с Косыгиным, в котором Константин Георгиевич сказал: «С вами говорит умирающий Паустовский. Я умоляю вас не губить культурные ценности нашей страны. Если вы снимете Любимова, распадётся театр, погибнет большое дело». Приказ об увольнении подписан не был.

…Я хотел поговорить с Константином Георгиевичем, чтобы решить для себя – как жить дальше? Дело в том, что я испытывал состояние человека, который сел не в тот поезд и едет не в том направлении. (Кстати, однажды такой факт в чистом виде имел место в 1990-е годы. Мы с главным художником театра Алексеем Голодом второпях сели в поезд Воронеж-Новороссийск вместо поезда Воронеж-Новосибирск). Меня тяготило моё инженерское занятие. Я чувствовал себя малоспособным к этому. Были и сопутствующие факторы.

…Без труда нашёл скромный домик на правой окраине городка, на небольшом обрыве Таруски, впадающей в Оку. Толкнул калитку. Вошёл. Вышедшей навстречу женщине объяснил, что я, молодой инженер из Красноярска, приехал специально, чтобы поговорить с писателем Паустовским. Меня впустили внутрь домика. Женщина предупредила, чтобы я долго не задерживался, потому что Константин Георгиевич недавно из больницы и не очень хорошо себя чувствует. Хозяин дома дал наставление женщине, что ещё надо купить, и остался наедине со мной.

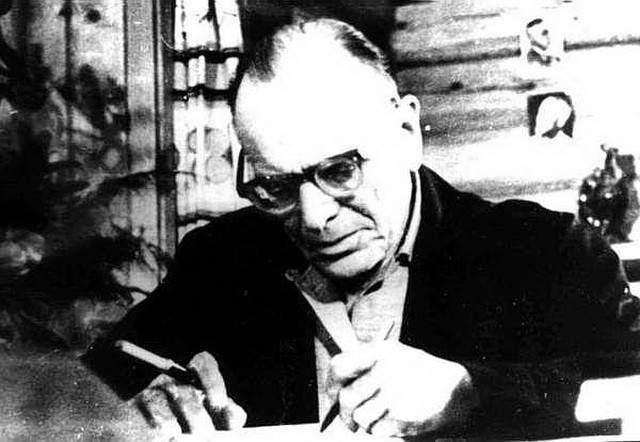

Мы беседовали в рабочем кабинете писателя с маленькой печатной машинкой, книжной полкой, подвешенной к стене, креслом, в котором сидел Константин Георгиевич. Первое впечатление – довольно суровый внешний вид сосредоточенного лица. Но мы как-то быстро разговорились, может быть, его расположили ко мне моя искренность и молодость и моя боль о том, что жизнь складывается не так, как хотелось бы…

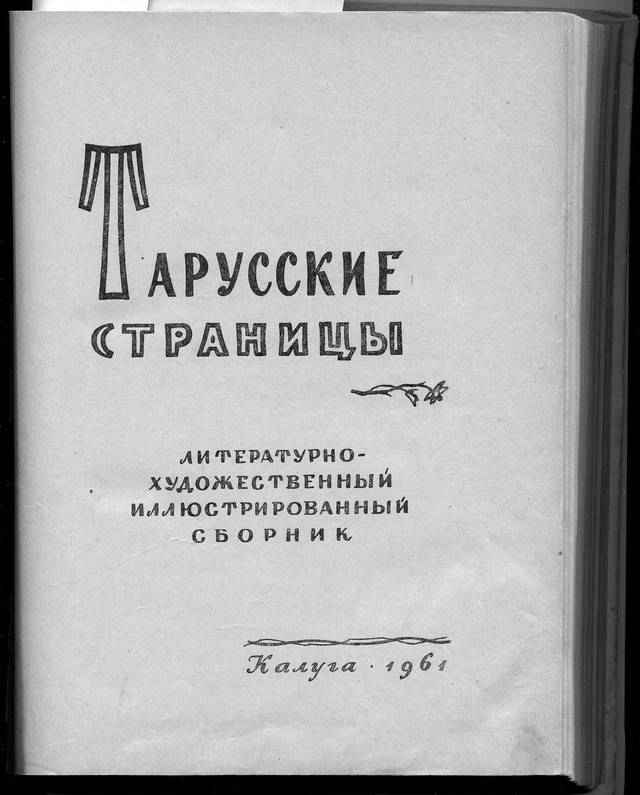

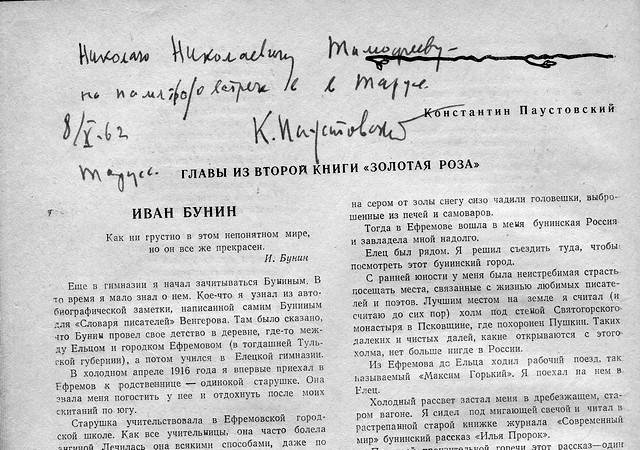

В общем, довольно скоро установилось живое доброжелательное общение. И я перестал замечать присущую его лицу суровость. Высказавшись, я несколько раз делал попытки уйти, но мой собеседник продолжал расспрашивать и явно удерживал меня. А потом вдруг он подходит к полке, вынимает книгу большого формата, открывает, находит нужную страницу, делает какую-то запись и подаёт мне. Это был один из авторских экземпляров выпущенного в 1961 году Калужским издательством литературно-художественного сборника «Тарусские страницы». Я к тому времени уже слышал о нём, о том, что выпуск тиража был остановлен в том же году по распоряжению ЦК КПСС, выпущенные экземпляры изъяты из библиотек, главный редактор издательства был уволен, а директор и взявший на себя ответственность секретарь обкома по идеологии, разрешивший не пропускать тексты через московскую цензуру Алексей Сургаков, получили по выговору.

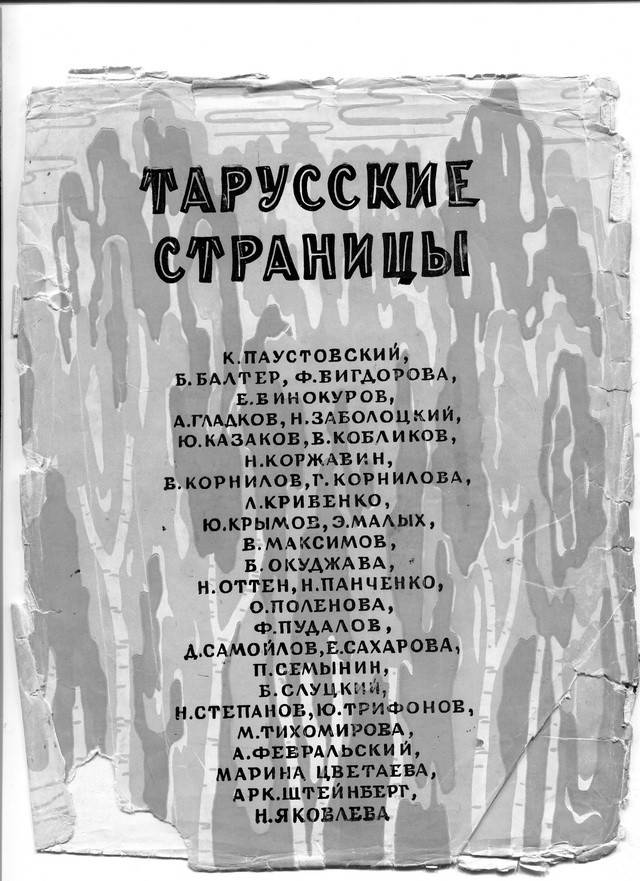

Альманах вышел по инициативе тогдашнего сотрудника Калужского издательства и хорошего поэта Николая Панченко, который позднее стал лауреатом премии «За честь и достоинство в литературе» и премии имени А. Сахарова «За гражданское мужество писателя». Он предложил включить в альманах лучшие произведения, отвергнутые московскими журналами и издательствами. Фактически подготовил книгу Константин Паустовский при участии Панченко, Оттена, Кобликова и Штейнберга. Выбор авторов оказался такой, что альманах в целом, не содержавший никакой явной критики советской жизни, ЦК КПСС счёл выходящим за пределы, дозволенные так называемой «оттепелью».

Содержание сборника таково, что стоит его озвучить. В его состав вошли 42 стихотворения и проза Марины Цветаевой, 16 стихотворений Наума Коржавина (первая публикация после ссылки), стихи Николая Заболоцкого, Бориса Слуцкого, Давида Самойлова, Евгения Винокурова, Николая Панченко, Владимира Корнилова, Аркадия Штейнберга. Перечень прозы и имён прозаиков также впечатляет: повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр», повесть Бориса Балтера «Трое из одного города», повествования Константина Паустовского цикла «Золотая роза», три рассказа Юрия Казакова, повесть Владимира Максимова «Мы обживаем землю», публикации Надежды Мандельштам под псевдонимом Н. Яковлева. В общем, чтение весьма ароматное. Для ума и для Души.

Когда я вернулся в гостиницу, то в коридоре застал собрание постояльцев. Оказывается, дежурный администратор решила выяснить, кто из постояльцев вчера взял и не вернул щётку для одежды. Я поневоле оказался в этом собрании. Впрочем, совесть моя относительно одёжной щётки была чиста. И мне как-то само собой довелось познакомиться с участниками общественного собрания.

Среди участников оказались Борис Балтер, автор повести «До свиданья, мальчики», которую в августовском номере начал печатать журнал «Юность» и которую молодёжь зачитывала до дыр, передавала из рук в руки, авторы «Тарусских страниц» Владимир Кобликов и Лев Кривенко и ещё какие-то писатели, имена которых не запомнились.

В общем, вся эта компания увидела в моих руках альманах и выразила явный интерес и удивление: «Ничего себе! Расщедрился старик!». Форма удивления поневоле хорошо запомнилась. Как выяснилось: «Старик» – это была ласковая «подпольная» кличка Константина Георгиевича среди его талантливых учеников и почитателей. Они, его ученики, и собрались здесь, чтобы быть рядом со своим учителем, вернувшимся из больницы. Борис Балтер, Владимир Кобликов и Лев Кривенко без всякой моей просьбы взяли книгу и оставили свои автографы и пожелания на страницах их публикаций.

Это было 8 сентября 1962 года. Константин Георгиевич Паустовский, подаривший мне, случайному человеку, авторский экземпляр запрещённой книги в своей надписи забыл в обозначении месяца римскими цифрами поставить знак «единицы» перед «десяткой».

Не раз в своей жизни я лишался накопленной годами интересной личной библиотеки. «Тарусские страницы» я пронёс через все скитания своей уже весьма большой страннической жизни.

Объявление

Всем студентам знакома ситуация, когда совершенно не хватает времени на выполнение очередной курсовой работы. Вы можете заказать курсовую работу. Качество гарантируется. Индивидуальный подход к каждому.

Ранее в рубриках

В Воронеже — Синоптики обещают воронежцам ослабление жары до… плюс 31

Достоверный прогноз имеется только на пять дней. а дальше – бабушка надвое сказала.

В России — Как не повезло «Факелу»: после исключения «Торпедо» место в РПЛ займёт «Оренбург»

Если бы не последнее место в таблице, «Факел» уже сегодня мог бы вернуться в высший дивизион.

В мире — Жара в Европе и России ужасает специалистов

Многие температурные рекорды уже пали, а впереди прогнозируется их массовое обновление.

Общество — Орган статистики зафиксировал резкий рост коммунальных тарифов в Воронежской области

В сводке цент и тарифов Воронежстата от 10 июля это самые кричащие графы.

Театр — Навороченные костюмы режиссёра-новатора и жара довели до обморока артистов на «Арена ди Верона»

Постановщик создал невыносимые условия для работы артистов хора, миманса и танцовщиков.

Кино и телевидение — Критики высказались «за» и «против» нового «Супермена»

Режиссёр Джеймс Ганн решил вернуться к аутентичной природе комиксов, но не всегда был успешен на этом пути.

Персона — Суд принудил Мальтийский филармонический оркестр выплатить бывшему руководителю Брайану Шембри почти 170 тысяч евро

Суд вынес решение в пользу Шембри в октябре 2024 года, но оркестр подал апелляцию. Апелляционный суд оставил первоначальное решение в силе.

Литература — «Последнее лето в городе» Джанфранко Каллигарича – волнующая история о любви и зыбкости всего сущего

Вышел роман, нашедший своё место среди запомнившихся литературных произведений XX века.

Изобразительное искусство — Лучшие фото недели 5-12 июля 2025 в мировых СМИ

Отличились фотографы агентства «Анадолу», они постепенно выходят на первые роли.

Зал ожидания — Воронежцам и гостям региона рассказали, как приятно и с пользой провести выходные дни 5-6 июля

Воспользуйтесь тем, что будет ни жарко, ни холодно – самая комфортная температура для досуга.

Главное — Воронежцам подсказали, как приятно и с пользой провести выходные дни 12-13 июля

Обращайте внимание на форму одежды: она должна соответствовать жаркой погоде.